目录

每當你準備出國、留學、投資或海外購物時,是不是總會問自己:「哪家銀行換美金最划算?」別小看這個問題,差個幾毛錢的匯率、或忽略一筆手續費,累積下來都是真金白銀的差距。特別是2025年,匯率波動劇烈,精明換匯不只是省錢,更是理財。

這篇文章帶你一次看懂影響換匯成本的關鍵因素、各大銀行最新條件比較,以及如何選出最適合你需求的換匯方式,甚至介紹更進階的操作平台,幫助你把每一分台幣都換得更有價值!

影響「哪家銀行換美金最划算」的四大關鍵

匯率類型不同,價差可能高達數百元

銀行匯率分兩種:現金匯率(換鈔用)與即期匯率(帳戶轉帳用)。前者因為牽涉到實體現鈔的運送、風險與保管成本,通常不如即期匯率優惠。所以如果你只是要把台幣轉進外幣帳戶,優先選「即期匯率」最省錢。

手續費與匯差是「隱形成本」

你知道嗎?有些銀行每筆換匯收NT$100以上手續費,或是用較差的匯率賺取價差(俗稱「吃價差」)。這些加起來,一次換1,000美金可能就多花幾百台幣。所以別只看匯率數字,手續費結構同樣不能忽略。

以下整理的是各銀行以台幣兌換外幣現鈔時所收取的手續費;若是透過外幣帳戶或外幣ATM提領現鈔,則需留意前文提到的匯差成本喔~

| 銀行 | 手續費(台幣)說明 |

| 台灣銀行 | 免手續費 |

| 兆豐銀行 | 免手續費 |

| 中國信託商業銀行 | 免手續費 |

| 第一銀行 | 免手續費 |

| 玉山銀行 | 每筆100元 |

| 永豐銀行 | 每筆100元 |

| 華南銀行 | 人民幣:按買入金額0.5%計,最低收100元;其他幣別:單筆100元 |

| 國泰世華銀行 | 台幣現鈔兌換:200元;存款轉帳:100元 |

| 台北富邦銀行 | 依兌換總額0.5%計算,最低50港幣 |

| 台新銀行 | 台新銀行客戶免手續費;他行客戶每筆300元 |

*表格內容僅供參考,確切比率、手續費仍需以各銀行官網公告為準。

大額換匯可議價,千萬別錯過!

許多銀行針對單筆換匯超過台幣10萬元以上,會提供「VIP匯率」或手續費減免:

- 玉山銀行:線上預約大額換匯可自動升級優惠匯率。

- 兆豐銀行:大額用戶可談即時匯率,還有專人服務。

- 臺灣銀行:雖不個別議價,但長期客戶有機會享數位會員等級升級。

簡單說:金額越大,談判空間越大。

換匯通路選擇,決定你的時間與金錢成本

傳統臨櫃換匯、網銀/APP線上換匯、ATM提領、外幣帳戶轉帳,這些方式的匯率與手續費都不一樣。選對通路,就能省時又省錢。

熱門台灣銀行換美元比率實測

美元美金(USD) 對新台幣現金匯率比較資訊:

*數據日期為:2025年6月3日

📌 結論:

若重視匯率 → 如果你需要買美元美金,在凱基銀行購買(匯率:30.202)會比較便宜。

若重視手續費 → 郵局雖免手續費,但匯率差;玉山ATM是高CP值選擇

各種換匯方式的優缺點總整理

銀行臨櫃:有服務但最貴

雖然有人協助操作,但手續費高、只能使用現金匯率、還得配合銀行上班時間,適合不熟悉線上操作的民眾。

線上結匯:上班族最愛

臺灣銀行、兆豐等提供線上預約換匯+實體取現方式,匯率優、通常免手續費,但需預約、時間不可任改。

外幣ATM:夜貓子最愛

玉山、台新等提供24小時外幣ATM,部分還免手續費,適合臨時提現、輕量換匯者,但據點少、有提領金額與幣別限制。

外幣帳戶:投資者首選

透過網銀用即期匯率轉入外幣帳戶,匯率最優惠。不過提款時會轉成現金匯率,還要再付一筆匯差費,適合做長期美元配置。

升級玩法:用Ultima Markets做投資型換匯更划算

如果你換美元的目的不只是出國或購物,而是為了做長期資產配置、投資美股、甚至參與外匯交易,那麼傳統銀行就不夠用了。

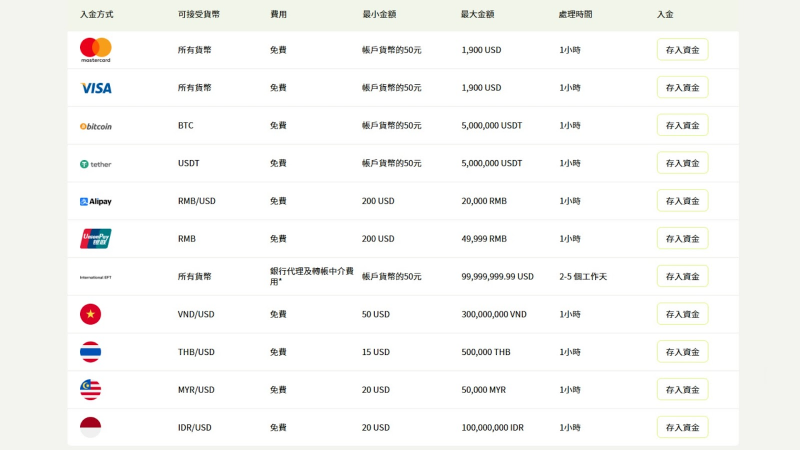

Ultima Markets 的優勢是什麼?

- 提供多種美元出入金方式:電匯、電子錢包、加密貨幣、信用卡

- 無銀行手續費、點差低至 0.0,交易更精準

- 支援美元貨幣對、黃金、原油、美股CFD等多元資產

- 提供模擬帳戶,讓新手無風險練習換匯與操作

對於有「進階美元需求」的人來說,Ultima Markets 是一個操作靈活、成本低、功能強的平台選擇。

結語

「哪家銀行換美金最划算?」這個問題沒有唯一答案,關鍵在於你的需求:

- 少量現鈔?→ 玉山ATM方便又省手續費

- 想省匯差?→ 線上結匯或外幣帳戶是好選擇

- 大量配置資金?→ Ultima Markets 提供更專業、彈性的換匯管道

精明換匯,別讓無形的手續費和不當的匯率,偷走你辛苦賺來的錢!

風險披露與免責聲明

投資涉及風險,包括可能損失本金。本文所提供之資訊僅供教育與參考用途,不構成任何投資建議、要約或招攬。投資人應根據自身財務狀況、風險承受能力及投資目標,獨立做出投資決策。